어떻게든 승리하라 ― 리오두로커(Leo Durocher, 다저스 매니저)

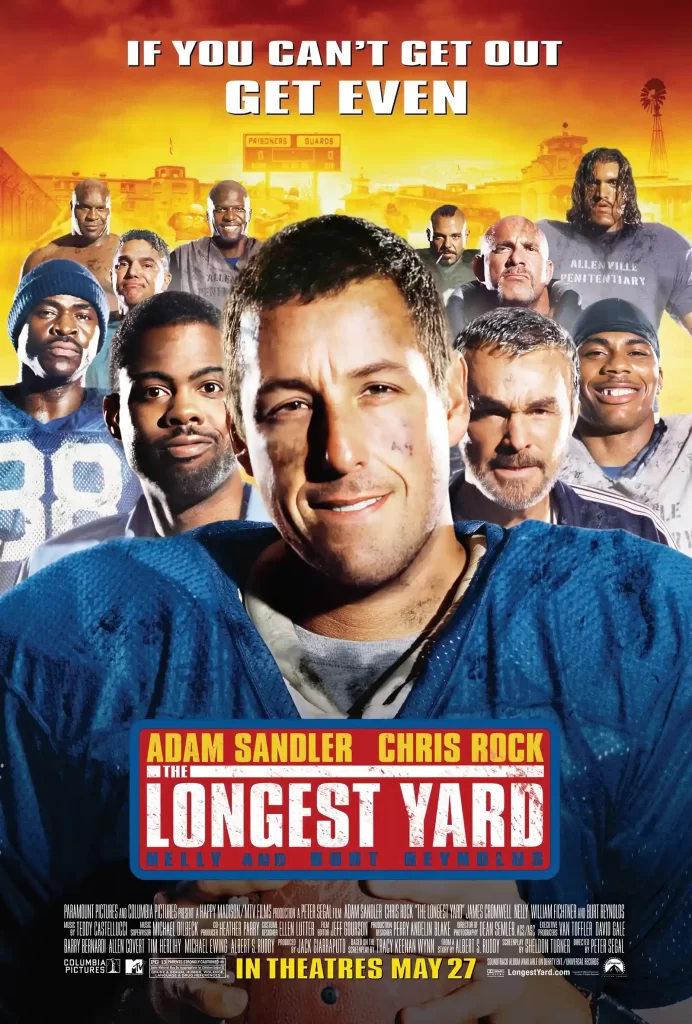

롱기스트 야드(The Longest Yard, 2005)(‘알라딘’에서 정보보기)

피터 시걸 감독, 아담 샌들러(폴 크루)·크리스 락(캐어테이커 파렐) 출연

나도 소싯적에 운동 좀 했다. 몇 가지 개인 기록 종목에서는 우승을 다투기도 했다. 하지만 상당수 개인 기록 종목에는 심드렁한 구석이 있다. 시작과 동시에 끝이 난다거나 영원의 끝에 있는 골에 닿기까지 헐떡여야 한다거나. 이같은 종목이 지닌 서러움은 기록 경신의 기적이 벌어지지 않는 한 누구도 관심 두지 않는다는 점이다. 내가 도움닫기 없이 가장 오래 공중에 머무르고 가장 멀리 날아갔을 때도, 뉘인 몸을 1초에 두 번씩 일으킬 때도, 트랙 맨 앞으로 달려 나가 마지막 주자를 재차 앞지를 때도 친구들은 농구 만화 속 풋내기 주인공과 몇몇 스포츠 스타에 열광했다. 섭섭하게도. 간혹 스포츠 세계에 도덕적이지 못한 적(敵)마저 등장하면 대중의 관심과 열정을 모두 빨아들였다. 부문마다 안톤 오노(Apolo Anton Ohno)가 출현한다면 올림픽 종합 우승도 꿈이 아닐 것이다.

영화 《롱기스트 야드》는 교도소에서 죄수와 교도관이 벌이는 미식축구(American football) 영화다. 균형이 틀어진 이 경기에 그들은 왜 참가해야 했을까. 교도관에게는 공무원의 조직문화와 상명하복이 있다지만 범죄자에게는 훨씬 구미 당기는 목적이 필요하다. 자신을 괴롭혀 온 교도관에게 감정 섞인 태클을 합법적으로 넣을 수 있다거나. 그래서 법치주의와 스포츠 룰에 따라 숙원을 풀어보자, 라고 마음을 다진 죄수들이 한 팀을 이루게 된다. 때마침 교도소에는 풋볼 스타 ‘폴 크루(아담 샌들러)’가 승부 조작 혐의로 복역 중이었고 범죄자 팀의 감독 및 쿼터백을 맡는다. 팀 이름은 ‘비열한 놈들(Mean Machine)’이다. 앞으로 진행될 게임이 공정하리라는 걸 쉽게 유추할 수 있는 이름이 아닐 수 없다.

확실히 아메리칸 드림도, 코리안 드림도, 교도소 드림도 스포츠에 있다. 본인만 짱 잘하면 되는 분야니까. 교도소의 죄수들도 스포츠에 모든 것을 걸고 매달린다. 교도소장은 치적을 걸고, 간수는 실적과 자존심을 걸고, 배우는 흥행을 건 채 뛰고 또 뛰고.

아메리칸 풋볼은 가장 미국적인 게임으로 여겨진다. 커다란 덩치들이 태클을 넣으면서 그린을 누비는 모습은, 탈취의 역사를 가진 미국인의 피를 끓어오르게 하거나 회한에 젖게 하는지도 모르겠다. 쿼터백을 지키기 위해서 주변을 압도해 힘의 균형을 무너뜨리는 일도 오랫동안 미국이 추구해 온 정치·경제적 이상 세계 건립 방법이 스포츠에 투영된 게 아니었을까.

스포츠는 두 개의 세계가 대립한다. 옳고 그름으로 나누기엔 대체로 무리가 있으나 교도소 미식축구는 조금 다르다. 정의는 교도소의 담장에 앉아 있는 것처럼 보인다. 그럼에도 담장 안에 갇힌 범죄자는 외견상 옳다고 믿어지는 것들로부터 승리를 쟁취하고 싶다. 죄인을 비난하는 사람에게 인정받을 생각 따위는 감히 없다. 그들은 단지 폭압에 저항해 보고 싶은 것이다. 승리의 보상이라 봐야 ‘뜨거운 우정’ 뿐일지라도. 소재에 비해 지나치게 서정적이지만 그것은 남자를 움직이게 하는 멍청하고도 강력한 동기다.

현실 세계에서는 더욱 관대한 보상이 승리의 영광에 뒤따른다. 병역 면제나 연금과 같은 기본 보상부터, 고액의 전속료, 세기의 결혼, 국민적인 지지까지 얻을 수 있다. 경우에 따라서는 명예 시민권이나 국적도 준다. 실제로 몇몇 해외 스포츠 스타들은 원심분리조차 어려운 한국인의 피가 흐른다는 이유로 갑작스럽게 대한의 건아가 된다. 그까짓 걸 좋아할까 싶지만, 미국의 미식축구 선수 ‘하인스 워드(Hines Ward)’도, 미국에 입양된 스키 선수 ‘토비 도슨(toby dawson·수철)’도, 승리만 움켜쥐면 작은 틈도 놓치지 않고 자국민으로 만든다. 대단한 포용력이다. 국내 언론의 보도처럼 하인스 워드가 “한국 어머니의 힘”으로 성공했다면, 토비 도슨은 한국 무엇의 힘이었을까? 이것이 한국식 ‘똘레랑스(tolerance)’의 정신일까.

세계화 시대에 속 좁게 국적을 따지고 싶은 생각은 없다. 혼혈이라는 이유로 차별과 미움을 받던 이가 승자가 되어 대중의 관심과 사랑을 받는다는 서사에는 문제가 없다. 하지만 대중과 미디어의 변덕으로 인해, 긴 세월 동안 판단을 유보했던 대한민국이라는 나라에 대해 실망하고 본인이 타 국적자라는 점을 다행스럽게 여기는 결말에 다다르지는 말아야 한다.

7인조 댄스그룹 ‘잉크(ink)’를 기억하는 사람이 있을지 모르겠다. 멤버 중에는 아프리카계 혼혈 한국인 멤버 ‘이만복’이 있었다. 단일 민족을 자랑삼던 나라에서 ‘튀기’라고 불리며 사람들의 관심을 끌었다. 방송에서 그가 아프리카계 아버지가 자신을 버리고 떠난 사연과 사회적 편견으로 인한 괴로움을 고백하자 사람들은 동정을 보냈다. 그리고 뒤로 힘껏 뛰어 바닥에 등이 닿자마자 반동으로 튀어 올라 다시 곧게 서는 놀라운 춤을 보면서 사람들은 ‘흑인 근육’의 우수한 탄력에 대해서 떠들었다. 이 역시 또 다른 편견이었다. 이후 이만복은 조용히 텔레비전에서 사라졌다. 그리고 2003년, 이만복은 자신이 “100% 순수 흑인”이라고 밝혔다. 그는 혼혈로 살아온 연예인 시절보다 아프리카계 순수 혈통인 현재를 ‘코리안적 사고’로 더 기뻐하지 않을까? (관련뉴스)

우리도 성공이라는 걸 하게 된다면 미래에 깜짝 놀랄만한 일이 준비되어 있을지 모르겠다. 부와 명예는 기본이고, 어느 날 외증조할머니의 자손이 날아와 “당신의 1/4 정도는 미국인이에요”라고 말해줄 수도 있다. 내가 영어를 전혀 못 한다는 걸 알고 외증조할머니는 얼마나 실망하실까. 그게 아니더라도 사람들은 당신의 뿌리까지 훑어서 격려하고 비난할 것이다. 현실은 ‘롱기스트 야드’의 죄수들보다 순수하지 못하니까.

덧붙임. 영화 《롱기스트 야드(The Longest Yard)》는 1974년에 개봉한 동명 작품을 리메이크했다. 원작의 주연인 ‘버트 레이놀즈(Burt Reynolds)’는 리메이크 작품에서 코치(네이트 스카보로) 역으로 출연한다.